ZDF KONTAKT - 25 Jahre - ein Riesen-Poster

Zeitschrift der Mitarbeiter des Zweiten Deutschen Fernsehens (später korrigiert : Zeitschrift der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZDF 12/93) - Eine ganze Pin-Wand für die ZDF Hauszeitschrift - nach 25 Jahren - wie ist sie entstanden und was hat sie bewirkt in diesen 25 Jahren bis 1993 .......

.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

vor einigen Wochen, freitagsabend gegen 20 Uhr, an der ZDF- Tankstelle: Ich möchte noch tanken, während ein Kollege gerade dabei ist, die Tanksäulen abzuriegeln. Dialog: „Darf ich noch? Dauert nur eine Minute." -„Was meinen Sie, was ich noch alles abschließen muß? Und um 8 Uhr habe ich Feierabend." - „Wenn es danach geht, ich habe eigentlich schon seit 15.30 Uhr Feierabend." - „Das ist Ihr Problem."

Also, ich habe mein Benzin bekommen und der Dialog wäre nicht erwähnenswert, hätte er vor fünf, zehn, fünfzehn Jahren stattgefunden. Doch heute?

Machen wir uns bitte nichts vor: Nach 30 Jahren seiner Existenz befindet sich das ZDF gegenwärtig in einer bedrohlichen Krise. Das Wegbrechen der Werbeeinnahmen um fast 50 Prozent, die 1993 fehlenden rund 300 Millionen Mark, der ständige Rückgang beim "Marktanteil" (Anmerkung : "die Quote") sind nur die äußeren Symptome dieser Krise.

Beunruhigender ist der rapide Imageverlust für das öffentlich-rechtliche Programm - und damit auch für das ZDF -, entweder weil dieses Programm nicht mehr soviel gilt oder weil es auf zynische Weise zum Spielball wirtschaftlicher, politischer und/oder publizistischer Spekulationen geworden ist.

Ich bin mir nicht sicher, ob dies schon alle - und damit schlage ich den Bogen zum Anfang zurück - im Hause bemerkt haben. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir schon alle bereit sind, uns auf diese neue Situation einzustellen. Die gravierenden Probleme, vor denen das ZDF steht, sind jedoch nicht hausgemacht, sondern Strukturprobleme der dualen Medienlandschaft. Sie betreffen alle und lassen niemanden aus.

ZDF-Kontakt wird 25 Jahre alt. Die Zeitschrift der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist also einige Jahre jünger als die Mutter ZDF. In den zurückliegenden 25 Jahren hat ZDF-Kontakt manches Auf und Ab erlebt und - bei Kindern auch nicht unüblich - der Mutter bisweilen nicht nur Freude gemacht.

Gerade in der jetzigen Situation könnte ZDF-Kontakt seine Stärke beweisen, als ein Diskussionsforum, das allen offensteht. ZDF-Kontakt könnte mithelfen, Schranken abzubauen, Ressortegoismen zu mindern, Verkrustungen aufzulösen, vielleicht sogar gemeinsame Ziele zu definieren.

Blättert man die zurückliegenden Jahrgänge dieser Zeitschrift durch, tauchen immer wieder Themen auf, die offenbar einige Gemüter, aber darüber hinaus kaum etwas bewegt haben. Das Thema heute heißt Verankerung des öffentlich-rechtlichen ZDF in der Gesellschaft von morgen. Wir haben eine wunderbare Aufgabe, wir haben einen wunderbaren Job. Sorgen wir doch dafür, daß sich das herumspricht. Das erstere beim Zuschauer, das zweite im Hause. Oder ist das nicht Ihr Problem?

So fing 1968 alles an :

Dies ist die dritte Seite des ersten ZDF-Kontakt-Hefts anno 1968, - mit Aussagen aus berufenem Mund, die heute genauso gelten, wie vor 25 Jahren ......

Liebe Mitarbeiter des ZDF,

Information ist eine der wichtigsten Voraussetzungen politischer Bewußtseins- und Meinungsbildung. Sie bietet erst die Gewähr für das Funktionieren demokratischen Lebens. Jeder daran Interessierte, nicht zuletzt der Politiker, kann daher jede neue Quelle zur Unterrichtung nur begrüßen. Dies gilt in besonderem Maße für eine Publikation, die der Information derer dient, die am Prozeß demokratischer Meinungsbildung an so hervorragender Stelle beteiligt sind wie die Mitarbeiter des Zweiten Deutschen Fernsehens.

Als Ministerpräsident des Landes, in dem die Anstalt ihren Sitz hat, sowie als Vorsitzender des Verwaltungsrates wünsche ich dem „ZDF-Kontakt" auch im Namen aller Verwaltungsratsmitglieder einen guten Erfolg. Ich verbinde damit die Hoffnung, daß es der neuen Zeitschrift gelingen möge, eine ähnlich gute Aufnahme bei ihren Lesern zu finden, wie sie das Zweite Deutsche Fernsehen mit seinen Sendungen bereits bei den Zuschauern gefunden hat.

Liebe Mitarbeiter,

was für ein Wandel: sechseinhalb Jahre ZDF; fünfeinhalb Jahre Programm des ZDF - im Frühjahr 1962 ein Drei- bis Vier-Mann- Betrieb in zwei Dachstuben der Mainzer Staatskanzlei. Zum Jahreswechsel 1962/63 bereits rund tausend Mitarbeiter und heute zweieinhalbtausend ZDF-Angehörige in Mainz, in Wiesbaden, in Bonn, in allen Hauptstädten der Länder der Bundesrepublik und an acht Brennpunkten Europas und der Welt.

Ausdehnung heißt zwangsläufig auch Zerstreuung; allein in der Zentrale (Mainz und Wiesbaden) sind wir auf 30 Miethäuser verteilt. Es fehlt der ständige oder regelmäßige, ich möchte sagen, der geradezu zwangsläufige Kontakt von allen zu allen, besonders von der Ferne in die „Heimat" des ZDF und von ihr nach draußen.

Die Entscheidung der Jury über den Namen der neuen ZDF-Betriebszeitschrift kam daher den eigenen Vorstellungen sehr entgegen. Mit dem Wort „Kontakt" wird alles erfaßt, was ich mir für die Zeitschrift wünsche: Das gegenseitige Kennenlernen der Mitarbeiter untereinader, menschlich und auch in ihrer Arbeit; das sich daraus ergebende gegenseitige Verständnis für Aufgaben und Probleme des anderen.

Das ist für das ZDF als Fernsehanstalt im besonderen Maße notwendig, da wir in Redaktion, Technik, Produktion und Verwaltung uns zusammengefunden haben. Der gute Kontakt wird auch dann notwendig bleiben, wenn in einigen Jahren alle Mitarbeiter von Mainz und Wiesbaden auf dem Lerchenberg unter einem Dach und Fach sein werden.

Der Redaktion wünsche ich einen „guten ZDF-Kontakt", eine erfolgreiche Arbeit und die notwendige Resonanz bei den Mitarbeitern.

Liebe Mitarbeiter des ZDF,

der Fernsehrat als das Organ des ZDF, das alle gesellschaftlich relevanten Kräfte repräsentativ zusammenfaßt und dessen Aufgabe es ist, das Programm zu überwachen, begrüßt die Schaffung der Zeitschrift „ZDF-Kontakt" durch die Mitarbeiter des Hauses.

Dadurch ist auch für den Fernsehrat eine gute Möglichkeit geschaffen, sich über die Arbeit im Hause, insbesondere auch über die Probleme und Sorgen der Mitarbeiter, die letztlich das Programm gestalten, zu informieren. Der Redaktion und damit Ihnen allen wünsche ich gleichzeitig auch im Namen aller Mitglieder des Fernsehrates für die Arbeit am „ZDF-Kontakt" ein gutes Gelingen und jenen sportlich fairen Geist, der die Voraussetzung ist für eine erfolgreiche Erfüllung der immer wieder neuen Aufgaben, die das Medium Fernsehen uns allen stellt.

ZDF-Kontakt im Wandel der Zeit

117 Kontakt-Ausgaben, das sind 117 Kontakt-Titelblätter. 7 davon präsentieren wir als Beispiele für den geänderten gestalterischen Geschmack.

.

Zahlen - Daten - Fakten

ZDF-Kontakt-Titelblätter im Wandel der Zeit: das grafische Erscheinungsbild als Ausdruck eines geänderten grafischen Geschmacks, aber auch als Folge unterschiedlicher finanzieller Mittel. Von der ersten ZDF-Kontakt-Ausgabt vom Dezember 1968 mit einem ganzseitig farbigen Titelbild (oben links) über reine Schwarzweiß-Hefte bis zum aktuellen zweifarbigen Erscheinungsbild (unten links) - dazwischen liegen genau 25 Jahre.

In dieser Zeit entstanden insgesamt 117 Hefte und rund 20 Ausgaben von kontakt aktuell. - Unter der Redaktion von Theo Jäschke erschienen von 1968 bis 1987 die ersten 59 Ausgaben, Günter van Endert betreute 1984 bis 1986 weitere 15 Ausgaben, Bernd Brauksiepe verantwortete 1988 3 Hefte. Von 1989 bis Ende 1993 erschienen 40 Kontakt-Ausgaben; die Redktion hatte und hat Rudolf Gültner.

Bis 1983 sowie in den Jahren 1988 und 1989 konnten die Leser/innen alle Vierteljahre in einem neuen Heft blättern. Von 1985 bis 1987 erschien Kontakt alle zwei Monate neu. 1990 erfolgte die Umstellung auf den monatlichen Erscheinungsrhythmus.

Von Michael Buth und Rudi Gelsheimer stammt der Titel ZDF-Kontakt, den eine Jury 1969 einstimmig zum Sieger eines Wettbewerbs unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewählt hat.

Alternativvorschläge damals: Kontakt bzw. Kontakte (2. Preis) vorgeschlagen von Ingrid Lehr, Günther Söller und Dieter Stolte.

Für ZDF-intern bzw. ZDF-Intern erhielten den 3. Preis: Karl-Heinz Berndt, Ursula Butzek, Uwe Hirsch, Georg Meyer-Hanno, Klaus Meyer, Gunter Peus, Harald Knapitsch und Rolf Truthmann.

.

Nachdenken über das Programm

Programme und Programmphilosophie - das Nachdenken über unser Produkt nahm schon in den Anfangsjahren breiten Raum in der Themenpalette von Kontakt ein, wie nachfolgende Beispiele aus den Heften 1/68 und 1/69 zeigen.

.

Fernsehen als industrielles Management

Kunst industriell gefertigt, Kultur sozusagen am Fließband produziert für jeden schöpferisch Tätigen sicher ein erschreckender Gedanke. Ebenso unbestreitbar aber ist die Tatsache, daß auch das ZDF aus der Umbruchsituation des Fernsehens in Deutschland Konsequenzen ziehen muß. Denn ständig steigendes Programmvolumen und schnell fortschreitende technische Entwicklung erfordern langfristige Planung, Rationalisierung, wirtschaftlichste Ausnutzung vorhandener Produktionskapazitäten, will das ZDF seinem Auftrag gerecht werden.

Müssen also kostenbewußtes Denken und schöpferisches Gestalten unüberbrückbare Gegensätze bleiben ?

Dieter Stolte, Leiter der Hauptabteilung Programmplanung, ist diesen Fragen im folgenden Beitrag nachgegangen:

Der Ausgangspunkt jeder Programmarbeit, sei sie nun im vorwiegend planerischen oder auch im mehr schöpferischen Feld, ist der Programmwille, die Programmkonzeption, wie sie sich in dem jeweiligen Programmschema niederschlägt. Dabei ist zu beachten, daß jeder Programmplan zugleich auch immer finanzielle Entscheidungen einschließt.

Die klassische Maxime der öffentlichen Finanzwirtschaft, daß sich die Höhe der Ausgaben nach den Einnahmen zu richten hat, gilt auch für die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten. Alle Programmerfolge werden in der Öffentlichkeit, die gerade in den letzten Jahren kritischer und sachkundiger geworden ist, letztlich auch an dem finanziellen Aufwand, den sie erfordern, gemessen.

Wenn man sich zum Beispiel vergegenwärtigt, daß das ZDF im Jahre 1969 nach dem Programmschema eine Sendeleistung von 171.800 Minuten zu erbringen hat, wenn man ferner bedenkt, daß davon allein im Abendprogramm auf die Unterhaltung 8.430, auf das Fernsehspiel 7.800 und auf das Dokumentarspiel 3.120 Minuten entfallen, wird deutlich, daß das „Massenkommunikationsmittel" Fernsehen sich nicht nur an die „Masse", das heißt an die große Zahl des Publikums richtet, sondern daß das „Angebot" bis zu einem gewissen Grade auch selbst den Charakter eines Massenangebotes hat und haben muß.

Die Forderung, ein angemessenes Verhältnis von finanziell Nötigem und programmlich Möglichem herzustellen, rückt damit die Anwendung moderner Führungs- und Planungsmethoden im Fernsehen in den Vordergrund. Allein schon durch den Einsatz kostenintensiver und technisch komplizierter Produktionsmittel sind Fernsehanstalten mit industriellen Großbetrieben und den ihnen eigenen Gesetzlichkeiten zu vergleichen.

Selbstverständlich arbeiten sie als Anstalten des öffentlichen Rechts nicht (...) nach dem Prinzip der Gewinnmaximierung, sondern ausschließlich nach dem Prinzip der Kostendeckung. Selbstverständlich ist es auch ein Unterschied, ob ein Kraftfahrzeug wie der VW 1300 oder das Fernsehspiel „Prüfung eines Lehrers" von Oliver Storz produziert werden soll; denn im Gegensatz zur industriellen Herstellung bleibt selbst eine Sendung wie (...) „Bonanza" auch in seiner 74. Folge noch ein Programm sui generis.

Dieser Spielraum, den ein Programm immer haben muß, entbindet die Programmschaffenden jedoch nicht davon, wirtschaftlich zu produzieren, also die vorhandenen Produktionsmittel rationell einzusetzen.

Weiter nachzulesen ginge in ZDF-Kontakt 2/69 Seite 2

.

Einer Programmidee zum Durchbruch verhelfen

Ab 1.1.1969: „Heute" beginnt 19.45 Uhr - „ZDF-Magazin" jeden Mittwoch - Mehr politische Information - Neu: „Das Sonntagskonzert" um 12 Uhr - Wöchentlich für ältere Zuschauer: „Mosaik" - Die große Familien- Unterhaltung am Wochenende.

Beethoven, Raubüberfälle, Herrensocken, Goldener Schuß, Vietnamkrieg, Emma Peel, Kindesmißhandlung, das alles sind Themen des Fernsehens, manches davon an einen einzigen Abend. Wenn aus diesem Sammelsurium ein wirkliches „Programm" werden soll, bedarf es der ordnenden Hand. Deshalb erfand man das, was - schön scheußlich - Programmschema genannt wird.

Doch nicht nur ein „Was-bringe-ich", ein mechanisches Füllen von Sendezeit mit unterschiedlich langen Beiträgen also, ist Aufgabe des Schemas, sondern mehr noch das „Wann-bringe-ich-was", die Orientierungshilfe für die Zuschauer, die Programmdramaturgie:

Denn eine Fernsehsendung kann nicht nur gut oder schlecht in sich, sondern außerdem ungünstig plaziert sein. Ihre Wertigkeit und damit ihre Aufnahme beim Publikum hängen nicht nur von ihr selbst ab, sondern auch von ihrer Sendezeit und

von ihrer Verknüpfung mit anderen Sendungen. Die Kunst des Marketing eines Fernsehprogramms erhält darüber hinaus noch seine besondere Note dadurch, daß es sich nicht nach den einfachen Gesetzen von Angebot und Nachfrage zu richten hat, sondern nach den Spielregeln des Offentlich-Rechtlichen, es ist drei untereinander gleichwichtigen Forderungen unterworfen: Information, Unterhaltung und Bildung. Aus der Struktur eines guten Programmschemas ist dieser Sachverhalt ablesbar.

.

zu den 4 Bildern

Sie präsentierten damals als Studioredakteure im monatlichen Wechsel die „Heute"-Sendung: Rudolf Radke, Günther Renz, Hanns J. Friedrichs und Karl Heinz Schwab (von links)

.

Angelpunkt „Heute"

Unter diesen Aspekten betrachtet, enthalten die Veränderungen im Programmschema 1969 mehr, als man auf den ersten Blick erwarten sollte. So wird die - nach Minuten geringfügige -Verschiebung der aktuellen Sendung „Heute" (ab Januar 15 Minuten später

beginnend und 7 Minuten länger als bisher) zum Angelpunkt des neuen Programmschemas. Wie immer man auch Form und Inhalt der Sendung bewerten mag, die fünfeinhalb Jahre der Erfahrung zeigen zumindest eines deutlich: Die Einbettung in Werbeblöcke ist „Heute" nicht gut bekommen.

Die Sendung wird deswegen ab 1969 unmittelbaren Anschluß an das Hauptabendprogramm um 20.15 Uhr haben; und mit der Verlängerung auf 30 Minuten entsprechen wir einer dringenden journalistischen Forderung des Tagesgeschehens. Während „Heute" aber bisher mit seinem vorderen Teil unter dem Druck der Regionalprogramme stand, wird ab 1969 in den letzten 15 Minuten die Konkurrenz der Tagesschau auszuhalten sein. Wer bespielsweise den „Goldenen Schuß" sehen will, braucht nicht mehr auf die Tagesschau zu verzichten.

Nicht immer alles bierernst nehmen

Auch dieses Motto galt in ZDF-Kontakt. Dafür sorgten unter anderem Gotthelfs Impressionen. Keine Mitarbeiterzeitschrift auch ohne Klagen über die Kantine (damals hieß der Pächter Berno Feuring).

Die Zentrale (frei nach Kurt Tucholsky)

Die Zentrale weiß alles besser. Die Zentrale hat die Übersicht, den Glauben an die Übersicht und die EDV. In der Zentrale sind die Männer mit unendlichem Stunk untereinander beschäftigt, aber sie klopfen dir auf die Schulter und sagen: „Lieber Freund, Sie können das von ihrem Einzelposten nicht so beurteilen! Wir in der Zentrale ..."

Die Zentrale hat zunächst eine Hauptsorge: Zentrale zu bleiben. Gnade Gott dem untergeordneten Organ, das wagte, etwas selbständig zu tun! Ob es vernünftig war oder nicht, ob es nötig war oder nicht, ob es da gebrannt hat oder nicht: Zuerst muß die Zentrale gefragt werden! Wofür wäre sie denn sonst Zentrale! Dafür, daß sie Zentrale ist! Merken Sie sich das!

In der Zentral sitzen nicht die Klugen, sondern die Schlauen. Wer nämlich seine Arbeit macht, der mag klug sein - schlau ist er nicht. Denn wäre er's, würde er sich darum drücken, und dazu gibt es nur ein Mittel: das ist der Reformvorschlag. Der Reformvorschlag führt zur Bildung einer neuen Abteilung, die - selbstverständlich - der Zentrale unterstellt, angegliedert, beigegeben wird ..... Einer hackt Holz, und 33 stehen herum - die bilden die Zentrale.

Die Zentrale ist eine Einrichtung, die dazu dient, Ansätze von Energie und Tatkraft der Unterstellten zu deppen und Frustrationen zu erhalten. Der Zentrale fällt nichts ein, und die anderen müssen es ausführen. Die Zentrale ist eine Kleinigkeit unfehlbarer als der Papst, sieht aber lange nicht so gut aus. Der Mann der Praxis hat's demgemäß nicht leicht. Er schimpft furchtbar auf die Zentrale, zerreißt alle ihre Ukasse in kleine Stücke und wischt sich damit die Augen aus.

Dies getan, tritt er in die richtige Partei ein, heiratet die Tochter eines der Obermimen, avanciert und rückt in die Zentrale auf, denn es ist ein Avancement, Zugriff zur EDV zu haben. Dort selbst angelangt, im Büro mit dem der Hierarchie entsprechendem Stuhl, Schreibtisch und Quadratmetern Teppich- und Bilderflächen, räuspert er sich, rückt an der Krawatte, zieht seine Manschetten gerade, nimmt das Telefon und beginnt zu regieren: Als durchaus gotteingesetzte Zentrale, voll tiefer Verachtung für die einfachen Männer der Praxis, tief im unendlichen Stunk mit den Zentralkollegen - so sitzt er da wie die Spinne im Netz, das die anderen gebaut haben, verhindert gescheite Arbeit, gebietet unvernünftige und weiß alles besser.

Diese Diagnose gilt für Kliniken, Zeitungen, Ministerien, Krankenkassen, Fortsverwaltungen und Landesbanken und ist selbstverständlich eine scherzhafte Übertreibung, die für einen Betrieb nicht zutrifft: das ZDF

0.F. Herber

.

Stoßseufzer (anno 1970)

Kantine, ja vor einem Jahr, da klang dies Wort noch wunderbar. Nun aber reizt es keinen mehr, der Gang dorthin, der fällt jetzt schwer.

Wer sitzt schon gern im kalten Saal und schlingt in sich hinein ein Mahl, das ohne Lieb' bereitet ward?

Hier wühlt man im Kartoffelbrei und sucht nach dem gekochten Ei. Bei Leberkäse, Nieren, Klopsen und zähem Fleisch von alten Ochsen, wenig Salat und teurem Nachtisch, da fragt man immer wieder sich:

War diese Lösung denn ganz richtig? Traurig gedenkt man alter Zeiten, wo's gab noch solche Herrlichkeiten, wie gefülltes Kotlett, indische Art, gefüllte Paprika, sehr apart, Backfisch mit Orangensoße, dazu Salatportionen, aber große, wo man saß auch sehr gemütlich, wo's sauber war und appetitlich, und doch, man weiß: Es ist vorbei! Und was nützt uns all das Klagen, und das Rebellieren unsrer Magen. Um Essenmarken loszuwerden, mampfen wir mit oder ohne Beschwerden, was vorgesetzt uns wird auch immer, denken dabei, es könnte sein noch schlimmer, an Besserung glaube ich fast nimmer.

Gisela Klein

.

ZDF-Kontakt als Informationsmedium

Gedanken zum sozialen Konzept im ZDF machte sich 1970 Waltrud Rohbeck, damals Leiterin des Sozialreferats (und Mitglied des Kontakt-Beirats), unter dem Titel: „Der Mensch in einem Fernsehbetrieb "

Was bietet das ZDF für die Wechselfälle des Lebens?

Ohne Zweifel hat das ZDF wichtige soziale Einrichtungen, die dem Mitarbeiter zugute kommen. Gedacht ist hier an die umfassenden finanziellen Hilfen bei Krankheit, Unfällen und anderweitigen Notlagen. (...) Auch das Sozialreferat sollte nicht unerwähnt bleiben, in dem unter anderem die Sozialreferentin, wie auch in Kürze eine Fürsorgerin, den Mitarbeitern zum persönlichen Gespräch, zu persönlicher Beratung und Hilfe in allen sozial-menschlichen Fragen zur Verfügung steht. (...)

Weiterhin hat das ZDF einen Betriebsarzt und einen Sicherheitsingenieur, die unter anderem gemeinsam mit der Sozialreferentin die arbeitsphysiologischen und arbeitspsychologischen Probleme aufgreifen(...).

Arbeitskraft und -freude erhalten

Das Gebiet der Arbeitsphysiologie und Arbeitspsychologie sollte in dem sozialen Konzept einen besonderen Platz einnehmen und als Leitsatz in allen Problemen des Arbeitseinsatzes, aber auch der Arbeitsplatzgestaltung einbezogen werden.

Bei letzterem sollte nicht verkannt werden, daß bei der Neubauplanung Lerchenberg den menschlichen Aspekten gegenüber dem absoluten Rationalisierungseffekt der Vorrang gebührt.

Denn, was bedeutet alle Perfektion in der menschlichen und technischen Organisation, wenn das Wohlbefinden des Menschen beeinträchtigt und psychische und daraus resultierend wieder physische Störungen auftreten?

.

Rationalisierung auf Kosten der Mitarbeiter?

Ein besonderes Problem des Arbeitseinsatzes ist z. B. die Gesunderhaltung der Mitarbeiter, die sich ständig in Tropen-Einsatzen befinden. (...)

Bei jungen Mitarbeitern wirken sich diese Belastungen zwar noch nicht aus, im zunehmenden Alter jedoch, schon im Lebensalter von 40 bis 45 Jahren, zeigen sich vorzeitige Abnutzungserscheinungen. (...)

Freilich darf man nicht verkennen, daß sich die Mitarbeiter trotz aller Strapazen zu den Außeneinsätzen drängen. Hier spielen wohl das strengere Reglement in der Arbeit am Heimatort, das fehlende Abenteuer, die fehlenden Spesen (...) eine Rolle.

Mit vierzig in Pension?

Was aber hat der Mitarbeiter zu erwarten, wenn er - vielleicht schon mit 40 bis 45 Jahren - den Strapazen eines Außeneinsatzes nicht mehr gewachsen ist und im Innendienst nur sehr begrenzte Arbeitsmöglichkeiten bestehen? Handelt es sich dabei um Berufsrisiko, unabwendbares Schicksal?

Oder sollte man nicht besser vorbeugend etwas tun, ehe Berufsunfähigkeit eintritt und letztlich die Anstalt mit hohen Invalidengeldern belastet wird? Mit medizinischen Vorbeugungsmaßnahmen und organisatorischen Veränderungen allein wird man dieses Problem allerdings nicht lösen können.

Weiteres Kernstück einer sozialen Konzeption ist deshalb die Forderung, Voraussetzungen für - qualitativ nicht absteigenden - Berufswechsel zu schaffen, beispielsweise vom Kameramann zum Redakteur oder Regisseur.

(...) Die Möglichkeiten zur Umschulung dürften selbstverständlich nicht auf diesen Kreis beschränkt bleiben, sondern müßten möglichst vielen älteren Mitarbeitern rechtzeitig geboten werden. Solche Voraussetzungen sollten in ähnlich vorbildlicher Weise entwickelt und ausgebaut werden wie Ausbildung und Fortbildung für Volontäre und Mitarbeiter der Technik.

.

Schulbank auch für Vorgesetzte!

Was dem einen recht ist, ist dem anderen billig, lautet ein Sprichwort. Deshalb sollte die eben geforderte Fachausbildung, Fortbildung und Umschulung ergänzt werden durch betriebspsychologische Seminare für Führungskräfte.

Denn: Gerade die Menschen in einem Fernsehbetrieb sind in ihren Verhaltensweisen besonders differenziert und daher psychologisch bedingten Störungen in hohem Maße unterworfen: Sensibilität im künstlerischen Bereich einerseits und Nüchternheit in der Realisation von Fernsehaufgaben andererseits stoßen häufig aufeinander.

Autoritäres, hierarchisches Denken stößt gegen allzu liberale Auffassungen. Das Erkennen solcher menschlichen Verhaltensweisen aber ist die Voraussetzung für Aktionen und Reaktionen der Führungskräfte. In der Hektik des Betriebsgeschehens freilich finden die Führungskräfte oft nicht die Muße, solche Erkenntnisse zu sammeln. Entsprechende Seminare könnten deshalb eine gute Hilfe sein.

.

Latente Gefährdungen aufspüren!

Das soziale Konzept beim ZDF sollte unter dem Motto stehen: Vorbeugen ist besser als heilen. Finanzielle Hilfsmöglichkeiten und die wesentlichen sozialen Institutionen sind vorhanden. Das Hauptaugenmerk soll um jetzt auf arbeitsphysiologisch und arbeitspsychologische Grundlagenuntersuchungen gerichtet werden. (...) Ein wichtiges Instrumentarium dazu wäre eine Gesundheitskommission, die sich im weitesten Sinne mit der Erhaltung der Arbeitskraft befassen sollte. (...)

Veränderung und ständiger Wandel bringen heute mehr denn je neue Erkenntnisse in alle Lebensbereiche. Jeder Schritt vorwärts wirft zugleich neue Probleme auf, jede Lösung birgt neue Fragen in sich. So sind auch alle in diesem Beitrag angestellten Überlegungen nicht endgültig, ja, darüber hinaus lückenhaft. (Es fehlen beispielsweise Gedanken zum Frauen- und Jugendlichenproblem.)

Die Formung einer wirklich humanen Arbeitswelt wird daher von jedem immer wieder neue Überlegungen und Fantasie fordern. Die so gewonnenen Erkenntnisse aber wären nutzlos, würden sie sich einem starren Paragraphenkorsett niederschlagen und so die Grundlage jeder Humanität, die Freiheit des Menschen, einengen.

Waltrud Rohbeck

Eine kleine "Stuhlogie"

Der offizielle Bestuhlungsplan für die hochwohllöblichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZDF Sendezentrums zu Mainz-Lerchenberg anno MCMLXXIIL.

Übrigens: Die Senderkennzeichen auf den Stühlen werden proporzmäßig in rot oder schwarz geliefert.

.

- Ein Stuhl der Superlative, in puncto Sitzkomfort und Bequemlichkeit unerreicht: der Intendanten-Stuhl

- Verspielt, aber doch funktionstüchtig und sehr bequem: der Direktoren-Stuhl

- Fein und schlicht in der Linienführung: der Stuhl für den Hauptabteilungsleiter

- Ohne Armlehne, aber mit guten Sitzeigenschaften: der Stuhl für den Abteilungsleiter (Für feine Beobachter: etwas höher als das Sitzmöbel des Hauptabteilungsleiter

- Betont einfach, aber doch stabil, extra mit Fußstütze versehen: der Stuhl für Referatsleiter

- Massiv und robust, für extrem hohe Beanspruchung: der Stuhl für den Sachbearbeiter

- Ein außergewöhnliches Modell, für Individualisten bestimmt: der Stuhl für Aushilfskräfte und Freie Mitarbeiter

.

ZDF KONTAKT als Diskussionsforum

Die nüchterne Schmucklosigkeit, das Sich-Verloren-fühlen, die Kommunikationsfeindlichkeit des Hochhauses - ein Thema seit dem Einzug, und ein Beispiel für die Diskussionsfreudigkeit der Leserinnen und Leser.

.

Die Story mit Fritz Hufen

Lerchenberg, 12. Stock, Zimmer 1241, 18.30 Uhr: Ich sitze, starre auf die feudale, mir vom lebensfrohen Gerhard Prager hinterlassene Sitzgarnitur und versuche innerlich zu ordnen, was ich heute wie getan habe. Namen fallen mir ein von Leuten, die ich unbedingt hätte sprechen müssen.

Fritz Hufen (damals Pressechef, Anm. d. Red.) zum Beispiel. Ich schaue zur Zimmerdecke: Da oben arbeitet er, genau drei Meter von mir entfernt, und eigentlich müßte ich jeden Tag wenigstens eine Minute lang von Angesicht zu Angesicht kommunizieren. Warum habe ich ihn eigentlich heute, gestern, vorgestern nicht getroffen? Habe ich eigentlich jemals in den Gängen des Hochhauses zweie beieinanderstehen und reden sehen? Ich kann mich nicht erinnern. Eine eigentümliche Saugbewegung scheint alle Menschen unmittelbar aus diesen Angströhren in die sicheren Zellen der Büros zu spülen.

Ich überlege: Wenn ich die drei Meter Distanz zu Hufen überwinden will, darf ich die lichtlosen und nur für die Feuerflucht zugelassenen Makkaroni der Außentürme nicht benutzen. Folglich gehe ich 40 Meter zum Aufzug, um bis zu einer Minute für die Überwindung eines Stockwerkes auf denselben zu warten. Oder aber ich wuchte eine eiserne Brandtür auf, überwinde in einem licht- und luftlosen Nottreppenhaus drei Absätze, öffne dementsprechend einen Stock höher auf der verkehrten Seite eine weitere Brandtür und gehe, da nicht einmal die Zimmernummern eine natürliche Orientierung erlauben, zu dem Büro, das dem Hufenschen diagonal entgegengesetzt liegt.

Da es keine architektonischen Anhaltspunkte gibt, die einen Irrweg als solchen ausweisen, bevor man ihn angetreten hat, peile ich Nummern lesend, gewissermaßen im Blindflug nach Instrumenten marschierend, mein Ziel an, das Zimmer von Hufen, inzwischen irritiert und bedrückt durch das hinter mir liegende kafkaeske Schloßerlebnis der inneren Ortlosigkeit.

.

Das Kommunikationskonzept dieses Baues?

Was, so frage ich mich, ist das Kommunikationskonzept dieses Baues? (...) Ganz sicher gibt es gute Gründe für die gnadenlose Einförmigkeit der Korridore. Wollte sich der Architekt mit diesem Bau an einer Welt rächen, mit der er nicht zufrieden war? Irgend etwas muß er sich dabei gedacht haben, alles zu verhindern, was einem die unmittelbare Erkenntnis darüber ermöglichen könnte, in welchem Stockwerk man sich befindet.

Auch das öde Kolorit dieser Gänge wird seinen Grund haben, und irgendeine gerüttelte Erfahrung muß hinter der Anlage sämtlicher Konferenzräume stehen, die, offenbar weil der Lerchenberg völlig im Freien steht, sorgfältig jeden Einfall von Tageslicht oder Grünflächen verhindert. Wenn ich über die Farben des Lerchenbergs nachdenke, stelle ich fest, daß nur die Toiletten einen fröhlich stimmen. (...)

Die Nichtssagendheit von Gebilden und Farben hinter Wörtern wie „professioneller Funktionalismus" zu kaschieren, oder inspirationsfreie, beckmesserliche Handwerklichkeit als „Design" auszugeben, klingt irgendwie asthmathisch in einer Epoche, in der wir zum Lauf um die Bewahrung oder Wiederherstellung eines Umfeldes angetreten sind, in dem wir menschlich zu überleben vermögen. Ich möchte gerne mit dem Architekten reden, der nicht nur die Besprechungsräume des Hochhauses lichtlos gemacht, sondern sogar das Kunststück fertiggebracht hat, die Tagungssäle sowie den Coffeeshop in einem ringsum vollverglasten Bau absolut außenlichtfest zu machen.

.

Der Konferenzraum

Gehen Sie hin setzen Sie sich einmal dem lichtlosen, bösbanalen Gestus des Konferenzraums drei aus: schwarz getäfelt, grau gemaserte Tische, orangenrote Bestuhlung, von den versenkten Spotlights nie erhellt, sondern voller laserartiger Lichtbündel, die von oben auf die Schädel der in dieser Isolierzelle Anwesenden niederfahren. (...) Welche Überlegung kann es wohl sein, auf dem Lerchenberg den Kantinenessen gefaßt habenden Menschen so sorgfältig von Luft und Garten fernzuhalten?

Auf einer Million Quadratmeter Boden haben wir „Gartenanlagen", die bisher einem einzigen Menschen Befriedigung und Erholung gewährt haben müssen: ihrem Zeichner in Betrachtung seines Reißbretts.

Erdacht scheint diese gerasterte Landschaft zu sein, um ständig gepflegt zu werden. Denn Spazierengehen kann auf diesem Rechenheft kein Mensch. Was hilft es, daß ich hin und wieder gegen die Reißbrettsäle dieser Gebilde angehe und diagonal laufe?

.

Der Betriebseingang des Hochhauses

Ich muß auch daran denken, daß ich den „Betriebseingang" des Hochhauses vielleicht öfter durchschreite als meine eigene Haustür. Wir benutzen ihn, nicht oder undeutlich ahnend, daß die Banalität, mit der er allmorgendlich seine naßkalte Hand nach uns ausstreckt, uns jedes Mal ein paar rote Blutkörperchen kostet.

Viele von denen, die von diesem Eingang empfangen werden, sollen „kreativ" sein; denen soll etwas einfallen, denen soll das Maul überlaufen in Hochgestimmtheit! Und da soll denen, die lediglich administrieren, ein Adrenalinstoß, eine Prise Beflügelung, ein Atemhauch von Stolz, ein Zentimeterchen innerer Höhenflug vermittelt werden!

Wenn wir 15 Jahre widerstandslos durch einen solchen Betriebseingang hindurchgegangen sein werden, dann besteht die Gefahr, daß wir so geworden sein werden, wie er ist. (...)

Der Lerchenberg, sind wir das? Sind wir so? Ist das der architektonische Ausdruck dessen, was wir sein wollen: ein hervorbringendes, ein journalistisches, ein künstlerisches Zentrum?

.

Dieser Bau durfte nicht protzen.

Eine These von Professor Holzamer hat eiserne Gültigkeit: Dieser Bau durfte nicht protzen. (...) Ich habe ja auch gar nichts gegen einen Sparbau, bloß der Lerchenberg ist gar keiner.

Das Problem ist ja nicht, daß uns Plastiken rings ums Haus fehlen, sondern vielmehr, daß sie für das, was wir tun, absolut belanglos sind. Der geheime Erbfehler des Lerchenbergs tritt ihm eben vielmehr an derjenigen Stelle mit aller Deutlichkeit ins Angesicht, bei der dieser Bau nicht die Geste der Zurückhaltung vollzieht (denn die steht ihm ja an), sondern da er versucht, gezielt großzügig zu sein, "da, wo" seine Schöpfer auf den Putz hauen wollten: im repräsentativen Eingangsbau, in der zu Recht so benannten Meistermannshalle, "da, wo" das ZDF gewissermaßen sein Selbstporträt aufsetzt, um seine Gäste zu erwarten.

Daß man da nicht vorfahren kann, auch die Queen nicht, ohne entweder über den Rasen zu fahren oder bei Regen naß zu werden, das ist gewissermaßen nur ein Orthographiefehler im architektonischen Hausaufsatz und bekümmert mich nicht. Sondern es stimmt mich nachdenklich, daß hier, "wo" das ZDF sich selbst darstellen wollte, etwas von der Ausstrahlungskraft einer Investitionsruine der Bundespost gelungen ist.

Man muß die trostlose Syntax dieses Repräsentativbaus in aller Ruhe auf sich wirken lassen, um zu erfassen, was hier vorgeht. Ich lenke die Aufmerksamkeit in allererster Linie auf die „Freitreppe".

Jeder Baumeister, von Balthasar Neumann bis zu den Bühnenarchitekten der Show, weiß um die besondere Sprache der Treppen. Und nun schauen Sie sich aufmerksam an, wie die Lerchenberg Treppe da herunterkommt. Spießig, gefühllos, kleinkariert, uninspiriert, böse.

Dem Auf und Nieder feindlich gesonnen. Keinen zum Eintreten einladend, keinen zum Wiederkommen auffordernd. Noch nie hat einer auf dieser Treppe gesessen. In ihrer unendlichen Trostlosigkeit ist sie kongeniale Komplizin des reich dotierten Meistermann-Breibandkommunikationsgemäldes.

.

Was ist zu tun?

Es hilft uns nicht weiter, wenn wir jammern. (...) Wenn wir - und das heißt "das ZDF" - in und mit diesem Bau überleben wollen, werden wir uns etwas einfallen lassen müssen, dem dürftigen Innenleben der Architektur mit Abreibungen zu menschenmöglicheren Temperaturen zu verhelfen.

Da inzwischen feststeht, daß das Hochhaus hervorragend stabil gebaut und dem Winddruck leider gewachsen ist, andererseits in dieser Gegend keine Erdbeben zu erwarten sind, müssen wir uns darauf einrichten, daß das ZDF dieses sein Gewand bis zu seinem Lebensende tragen wird.

Und da wir nicht nur unsere Umwelt so machen, bauen und einrichten wie wir sind, sondern auf die Dauer auch so werden, wie unsere Umwelt ist, müssen wir der „Lerchenberg" genannten Umwelt zu Leibe rücken mit humanisierenden Maßnahmen.

Weiteres Kunstdüngen auf die karge Krume unserer Architektur wird voraussichtlich nichts

bringen. (Obwohl man durchaus erwägen könnte, den Meistermann durch den Kindergarten des ZDF übermalen zu lassen, um künftigen Jahrhunderten zu ein paar archäologischen Rätseln zu verhelfen.)

Aber man könnte zum Beispiel den Stockwerken ein farbliches Eigenleben geben und etwas zur inneren Orientierung auf den Fluren tun. Die Strafvollzugszellen der Besprechungsräume sind in Archive zu verwandeln, und die Besprechungsräume in der Konferenzzone komplett abzureißen und so zu gestalten, daß sie gute Ergebnisse fördern und nicht verhindern.

Die beiden bisher lediglich „funktionalen" Außentürme sind zu verglasen und der Kommunikation zugänglich zu machen. Damit nicht nur das Volk dann zum Lerchenberg kommt, wenn die Queen das ZDF besucht, ist dem ZDF ein Hörfunk anzugliedern, der vielleicht dazu beitragen könnte, daß die „größte Fernsehanstalt des Kontinents" kulturell im Bewußtsein der umwohnenden Menschen eine faßbare Bedeutung gewänne, und daß außer Fernsehräten, Auftragsproduzenten und Schulklassen sonst noch jemand freiwillig dorthin kommt im Gefühl, daß hier etwas Lebendiges stattfindet. (...) Gärten sind bewohnbar und beschreitbar zu machen, die Redaktionen schrittweise aus dem Hochhaus zu entfernen. (...)

.

Utopisch? Nur Utopien können uns am Leben erhalten.

Wir müssen uns freilich geschäftspolitisch entschließen, auf eine Übertragung des Haushaltsdenkens auf das Feld der geistigen Konzeption zu verzichten und bereit werden, unsere geistigen Etatansätze zu überschreiten. Das Discount-Design des Mainzer Hil-ton, die Fabrikgesinnung der Rheingoldhalle reichen als Herausforderung an den Lerchenberg nicht aus. So wie wir gedanklich gegen den architektonischen Ungeist der Warenhäuser an unseren Domplätzen angehen müssen, so müssen wir gegen die innere Banalität des nur Hergestelltseins der Lerchenberg-Architektur in uns Antikörper entwickeln, um nicht Kostgänger seiner geistigen Armut, seiner Ungastlichkeit, seiner verap-paratlichten Gesinnung zu werden.

Hans Kimmel in 1978

PS:

Die von diesem Artikel ausgelöste Diskussion ist in Heft 3/1978 nachzulesen. Die Frage, ob sich an dem hier geschilderten Problem etwas geändert hat, möge sich der geneigte Leser selbst beantworten. Das Meistermannbild jedenfalls harrt noch immer der Aktion des Kindergartens auf dem Lerchenberg.

.

Impressum von "25 Jahre ZDF-kontakt"

Theodor Jäschke (rechts) und Jobst Barkewitz - sie waren das Team, das ZDF-Kontakt von 1968 an lange Jahre redaktionell und herstellerisch betreute und prägte (hier: zeitgenössische Fotos).

Während ZDF-Kontakt unter Theo Jäschkes Leitung das Laufen lernte, machten auch das Team, das für diese Jubiläumsausgabe und die vielen anderen Hefte des abgelaufenen Jahres verantwortlich zeichnet, ihre ersten Schritte. (Auch hier: zeitgenössisches Fotomaterial) Erkennen Sie die Mitglieder des Redaktions-und Herstellungsteams?

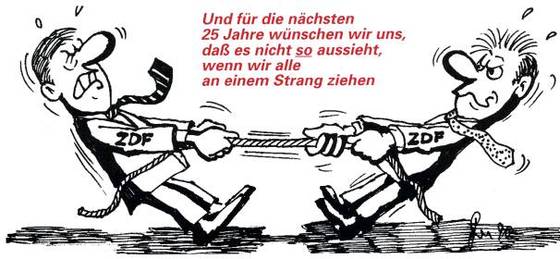

Und für die nächsten 25 Jahre wünschen wir uns, daß es nicht so aussieht, wenn wir alle an einem Strang ziehen

.

Zu den Bildern / Fotos auf der Vorderseite des Plakates:

Vor 30 Jahren (1963) fotografierte Alfred Regner das noch unbebaute Gelände (Bild ganz oben), auf dem das ZDF Sendezentrum Mainz-Lerchenberg entstehen sollte.

Für dieses Poster wurden die Einzelbilder des Rundumblicks von der ZDF-Fotografie sorgfältig zusammengefügt. Unser Ausschnitt zeigt einen Blick von Drais bis Marienborn.

Über welche Etappen dann auf dem Acker von damals die modernste Fernsehanstalt Europas entstand, die schließlich auf der Luftaufnahme von Peter Göbbels zu sehen ist, dokumentieren vier Fotos: Die Kfz-Halle (1966), das Verwaltungs- und Redaktionsgebäude (1971), das Sendezentrum (1979) und der 4. Bauabschnitt (1993). Die Bilder kommen noch.

.

.